緑茶、紅茶、烏龍茶、ハーブティー、ルイボスティー…。私たちの周りには、「茶」や「ティー」という名のつく飲み物が沢山ありますよね。この記事では、そもそも「茶」とは何か、そして、様々な種類の「茶」の違いがどのようにして生まれるのかを解説していきます。

「茶」とは何か?―狭義の茶と広義の茶(茶外茶)

一言に「茶」と言っても、緑茶、烏龍茶、紅茶、ハーブティー、ルイボスティーなど、沢山の種類がありますよね。この「茶」という言葉には、大きく分けて2つの意味合いがあります。

狭義の茶

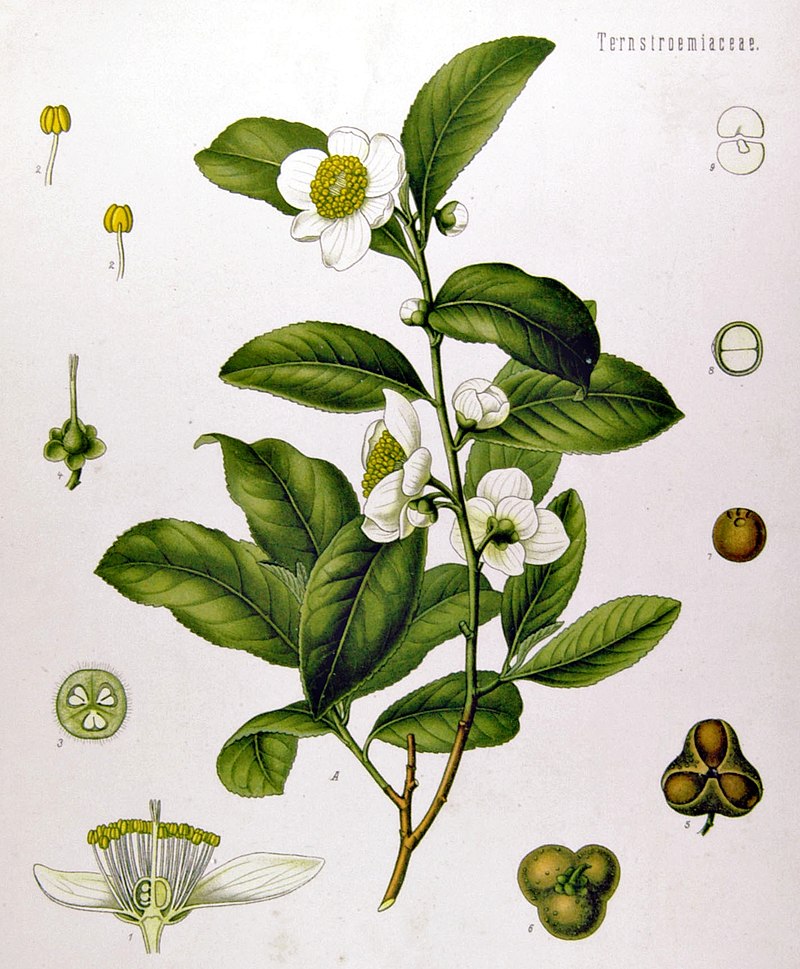

狭義の茶は、「茶の木(チャノキ)」と呼ばれる植物からつくられるものを指します。

緑茶や烏龍茶、紅茶は、この「茶の木」を原材料とした狭義の茶です。

「茶の木」の学名は、Camellia sinensis(カメリア シネンシス)。ツバキ科ツバキ属の常緑樹です。原産地は解明されていませんが、中国・雲南省、ミャンマー、ラオス、ベトナム、タイの国境付近が有力な候補地だと言われています。

広義の茶(茶外茶)

一方、「茶の木」以外の植物を使ったもの、例えばルイボスティーやハーブティー、マテ茶、柿の葉茶、麦茶、そば茶などは厳密には「茶」ではありません。しかし、植物の成分をお湯で浸出して飲む飲み物は、慣習上「●●茶」、「●●ティー」などと呼ぶことが一般的で、これらは広義の茶(茶外茶)と言うことができます。

世界の茶(ティー)専門店を見ると、厳密な意味での狭義の茶の他に、ルイボスティーやハーブティーなど、広義の茶も含めて取り扱っていることが一般的です。

狭義の茶の種類|紅茶・烏龍茶・緑茶の違いはどこから生まれる?

紅茶・烏龍茶・緑茶はすべて「茶の木(カメリア シネンシス)」を原材料とした狭義の茶です。色も香りも味わいも異なるこれらのお茶。同じ植物を使っているのにどうしてこんなにも違いが出るのでしょうか。その答えは、茶葉の発酵プロセスの違いにあります。

茶葉の発酵とは?

「発酵」と言っても、微生物の働きによる厳密な意味での発酵ではありません。お茶の世界では、酸化による成分の変化を慣例的に「(酸化)発酵」と呼んでいます。

発酵が進むと一般的に、水色(すいしょく:抽出液の色)は茶色に近づき、味や香りにも違いが生まれてきます。

この発酵をどのように、どの程度進めるかによって、紅茶、烏龍茶、緑茶など、違った種類のお茶を作ることができます。

紅茶・烏龍茶・緑茶の違いは?

では、日本で一般的に飲まれている茶である、緑茶・紅茶・烏龍茶がどのようにつくられるのか、発酵プロセスの違いに焦点を当てて見ていきましょう。

緑茶

まず、緑茶は発酵をさせずにつくるお茶です。茶葉を摘んですぐに蒸したり炒ったりして加熱処理をすることで、酸化酵素の働きを止めてしまいます。そうすることで、あのフレッシュな緑色のお茶が楽しめるようになります。

紅茶

紅茶は一般的に、茶葉の色が褐色になるまで強く発酵させたお茶です。発酵させることで紅茶らしい芳醇な香りが生まれ、また渋みやコクが強まります。

烏龍茶

烏龍茶の発酵度合いは一般的に、緑茶と紅茶の中間程度。発酵度合いの幅が広く、分類としては「青茶」の仲間です。緑茶と紅茶の中間のような色や特徴を持っています。

発酵プロセスの違いで生まれる、様々な種類の「茶」

発酵プロセスの違いに注目すると、「茶」は大きく6種類に分類することができます。同じ「茶の木(カメリア シネンシス)」を原材料としていても、様々な個性を持ったお茶を作ることができるのは面白いですね。

| お茶の名前 | 原材料 | 発酵の種類 | 発酵度合 | 区分 |

|---|---|---|---|---|

| 緑茶 | 茶の木 | 不発酵(茶葉をすぐに加熱し、発酵を止める) | なし | 不発酵茶 |

| 白茶 | 茶の木 | 酸化発酵(自然発酵させ、揉まずに乾燥させる) | 弱 | 弱発酵茶 |

| 青茶(※烏龍茶、鉄観音など) | 茶の木 | 酸化発酵(茶葉をある程度発酵させる) | 中間 | 半発酵茶 |

| 紅茶 | 茶の木 | 酸化発酵(茶葉を強く発酵させる) | 強 | 強発酵茶 |

| 黄茶 | 茶の木 | 悶黄(もんこう)と呼ばれる技術で発酵させる | - | 弱後発酵茶 |

| 黒茶(※プアール茶など) | 茶の木 | 微生物を用いて発酵させる | - | 後発酵茶 |

まとめ

この記事では、「茶」とは何か?について解説しました。一口に「茶」と言っても、その製法や原材料によって、驚くほど多様な世界が広がっています。普段何気なくいただいているお茶がどのように作られているのかを知ると、いつものお茶がより一層味わい深く、楽しいものになりますね!