緑茶やウーロン茶、紅茶など、様々なお茶の原材料となる「茶の木(チャノキ)」。色も香りも味も大きく異なるお茶が、同じチャノキという植物からできている事実に、驚く方も多いのではないでしょうか。チャノキの品種は、「中国種」と「アッサム種」の大きく2種類に分けられ、それぞれの品種に合ったお茶づくりがされています。

この記事では、2つの主要な茶の木の品種について、その違いや特徴、そしてそれぞれがどんなお茶に向いているのかを解説していきます。

茶の木(チャノキ)とは?

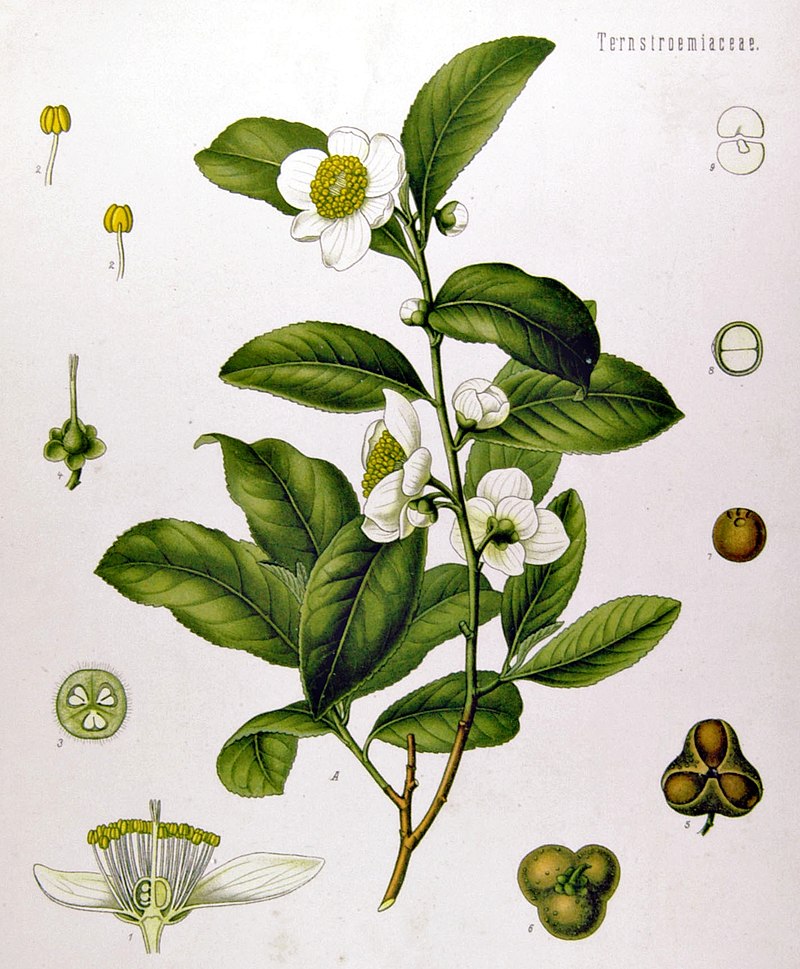

「茶の木(チャノキ)」は、学名をCamellia sinensis(カメリア シネンシス)といい、ツバキ科ツバキ属の常緑樹です。ツバキ科ですので、葉や花の形もツバキによく似ています。

原産地は解明されていませんが、中国・雲南省、ミャンマー、ラオス、ベトナム、タイの国境付近が有力な候補地だと言われています。

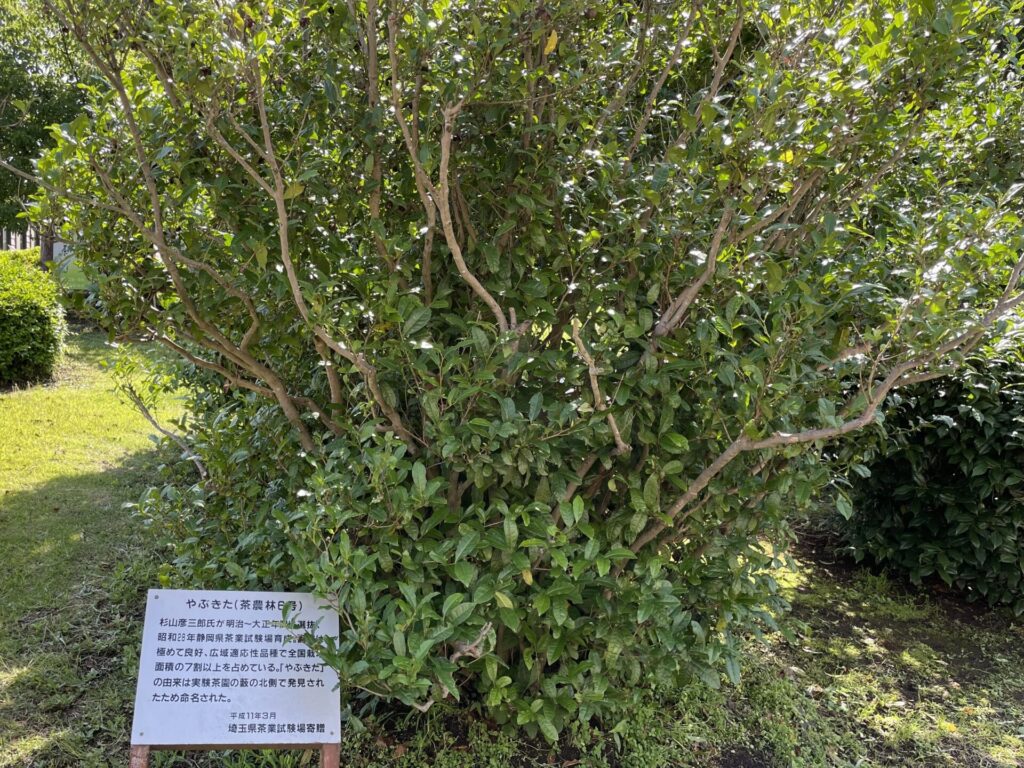

ところでチャノキというと、茶畑などで見る、かまぼこ型の木を想像する方も多いのではないでしょうか。しかしこれは、茶葉が摘み取りやすいように、整形したもの。

本来のチャノキの姿は、茶の「木」という名前にふさわしく、整形せずに放っておくと立派な木に成長します。

このチャノキを原材料として、緑茶、ウーロン茶、紅茶など、多種多様なお茶が作られています。

▼さまざまな種類のお茶の違いについてはこちら▼

茶の木の品種:中国種とアッサム種の違い

茶の木の品種は、「中国種」と「アッサム種」の2種類に大別されます。大雑把に言うと、中国種は主に緑茶に、アッサム種は紅茶に向いている品種と言えます。

以下では、それぞれの品種が持つ特徴と、それがどのようにお茶の風味につながるのかを詳しく見ていきましょう。

中国種の主な特徴

気候適性と栽培地域

比較的寒さに強い中国種。中国や台湾、日本など、温暖でありながらも寒さもある地域で、主に栽培されています。

特徴と風味への影響

中国種はうまみ成分であるアミノ酸が豊富に含まれているため、そのうまみを生かした緑茶の製造にぴったりの品種です。

一方で、カテキンの含有量が比較的少なく、紅茶独特のコクが出にくい傾向にあるため、一般的には紅茶に不向きだといわれています。しかし、繊細な香りと味わいを持つ中国種の紅茶は実は評価が高く、一概に紅茶に向かない品種というわけではありません。例えば、世界三大銘茶である、ダージリンやキーマンは中国種の紅茶です。また、日本で生産されている「和紅茶」も中国種から作られているものが多くあり、マイルドで繊細な味わいを楽しめる紅茶として人気を集めています。

アッサム種の主な特徴

気候適性と栽培地域

高温多湿を好み、寒さに弱いアッサム種は、インドやスリランカの中低地、ケニアなどの熱帯・亜熱帯地域でよく育ちます。

特徴と風味への影響

熱帯の日光を沢山受けて育つアッサム種はカテキンが多く含まれるため、渋みとコクをいかした紅茶の製造にむいています。その一方、緑茶にするには苦みや渋みが強く、不向きといわれています。

比較表(中国種とアッサム種)

それぞれの品種の特徴を、表にまとめました。実際には栽培環境や品種改良によって特性は多様化していますが、一般的な傾向として参考にしてみてください。

| 中国種 | アッサム種 | |

|---|---|---|

| 葉の大きさ | 小さい(3~9cm) | 大きい(10~18cm) |

| 収量 | 少ない | 多い |

| 原産 | 中国・雲南省付近が有力(諸説あり) | インド・アッサム地方 |

| 気候適性 | 温帯向き。比較的寒さに強い。 | 高温多湿を好む。寒さに弱い。 |

| 主な栽培地域 | 中国、台湾、日本、 インドのダージリン地方など | インド(ダージリン地方を除く)、 スリランカの中低地、ケニアなど |

| カテキン | 少ない | 多い |

| アミノ酸 | 多い | 少ない |

| 味の特徴 | 旨みと甘み、爽やかな渋み、繊細な香り | 濃厚なコク、力強い渋み、芳醇な香り |

| 用途 | 一般的には緑茶に向いている | 一般的には紅茶に向いている |

品種の特徴を知ると、なぜ日本や中国で緑茶が多く作られ、インドやスリランカで紅茶が多く作られているのか、納得できますね。

まとめ

今回は、茶の木の2つの品種、「中国種」と「アッサム種」について、その違いと特徴をご紹介しました。

知れば知るほど奥深いお茶の世界。品種の個性を理解することは、自分好みの一杯を見つける手がかりにもなるはずです。品種についても意識しながら、一層豊かなティータイムをお過ごしください!

コメント